di Giuseppe Raspanti

Prendendo spunto dal pregevole articolo di Alessandro Estetico, pubblicato qualche giorno fa, mi permetto di integrarlo con qualche mia riflessione personale.

Sono nato, ormai quasi troppi anni fa in una piccola città lombarda dove ho trascorso la mia infanzia e poi anche una buona parte della mia vita. I miei genitori, meridionali di due sud molto diversi, Sicilia e Puglia, erano credenti non molto praticanti, ma comunque piuttosto ligi alle tradizioni di Pasqua e soprattutto di Natale.

A casa in dicembre, era un obbligo festoso e quanto mai atteso per noi bambini l’allestimento, per esempio, del Presepe, mentre nelle case degli amici troneggiava, con o senza capanna di legno di fianco, l’Albero. Era un abete di varie dimensioni, sottratto alla libertà dei boschi alpini, e quindi alla vita, per sgranare per qualche giorno vicino all’ingresso occhi infantili e non. La città allora, negli anni a cavallo tra i cinquanta e sessanta, era quasi buia e solo qualche timido alberello sui balconi di condominio o l’incredibile novità dei fili argentati con le lucine intermittenti ad avvolgere le ringhiere illuminavano di festa un’atmosfera di attesa. Una clima di festa che si rovesciava poi in tristezza e senso di inutilità o di incomprensibile nostalgia quando passava Natale e magari anche capodanno, quando noi bambini, compreso quello nella mangiatoia, si stava a casa con la nonna mentre i genitori erano usciti a brindare.

La piccola città del nord, dicevo, era per lo più buia e, solo dopo qualche anno, le prime timide luminarie di arredo urbano mi sembravano sinceramente imitazioni di quelle che vedevo anche sgargianti al sud in occasione, per esempio, delle feste patronali estive. Mai mi sarei immaginato allora che questa consuetudine prendesse piede in un contesto tanto austero e tanto critico verso le esagerazioni, lo spreco e l’immaturità quasi infantile del Meridione. E invece…

È del tutto evidente che non avevo strumenti di analisi relativi al consumismo e neppure alla dicotomia insita alla Storia del Cristianesimo che ha lacerato per secoli quella religione fino a veder prevalere una parte, quella più utile e servile al Capitale, sull’altra, che si proclama attenta agli ultimi, relegata a una funzione di salvataggio auto assolutorio. Un autolavaggio di coscienza, senza spazzole…

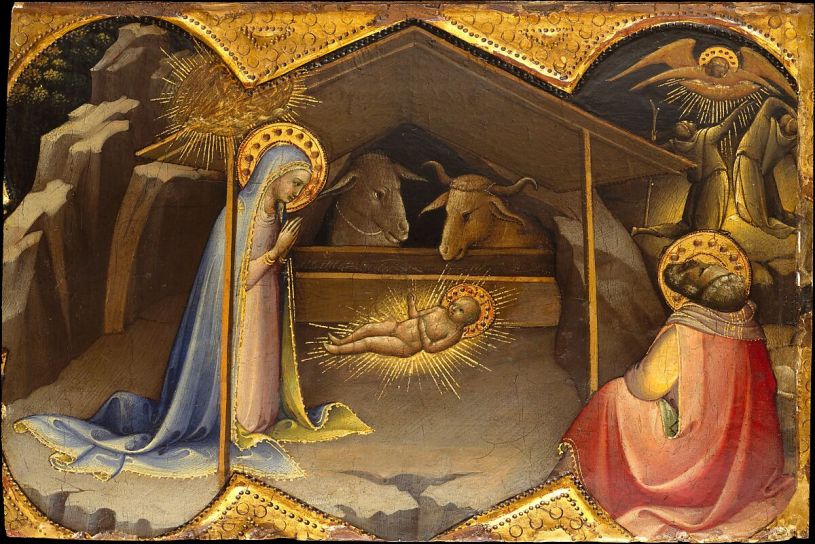

Partiamo proprio dalle due icone natalizie per eccellenza: il presepe e l’albero. Forse non sono proprio due icone, piuttosto sono due allestimenti, due azioni scelte, due piccole opere da costruire, magari la prima volta, e poi, ogni anno, da far riemergere dalle scatole di ricovero per dare loro ennesima vita. Insomma, due veri e propri riti domestici e di focolare, la qual cosa rende forse ancor più efficace questo mio forse ardito raffronto. Nel senso che il presepe è il simbolo della povertà, perfino quasi della persecuzione e del nascondiglio, mentre l’albero è il simbolo della ricchezza, dell’opulenza e dello smargiasso, almeno nelle evoluzioni più recenti. È quasi riproposta, in questa che una volta era quasi una scelta dirimente a Natale, l’interminabile e perfino cruenta guerra tra la visione francescana e quella benedettina, tutta all’interno della Chiesa Cattolica. Da una parte la rinuncia al superfluo e l’attenzione, appunto, ai cosiddetti valori essenziali e dall’altra la ricerca della preziosità anche materiale da offrire al Divino (ma in realtà alla Chiesa secolare) per santificarne la gloria. Insomma, da un lato la povertà resa virtù e dall’altro un precetto assoluto di ricchezza ostentata e in parte elargita, come il famoso ‘ora et labora’, che sembra l’indicazione ideale di ogni manovratore caro ai nostri potenti odierni.

Ed è molto curioso, tra l’altro, che l’unico periodo della Storia che ha visto in vita contemporaneamente due Papi, periodo peraltro molto recente, ne aveva uno che ha scelto di chiamarsi Benedetto e l’altro Francesco.

La stalla di qua e la luminosità con palline d’oro e fil d’argento di là. Fuggitivi, bestie e fieno contro un monumento triangolare che richiama, immobile, un po’ da lontano le processioni del sud o dell’America latina espropriata di se stessa, ma questa è un’altra storia…, dove si lanciano ori e monili al passaggio del santo o della madonna di turno. Sono ambedue, presepio e albero, perfino moniti sul fatto che la salvezza dell’anima, la garanzia di salire, o non scendere, dopo il trapasso, ha un costo. Un costo monetizzabile e sonante. ‘Ora, labora et solve’, se i denari ce li hai!!!

I tempi moderni hanno quindi espulso, sia per chi crede sia per chi no, il presepe. Che è appunto stalla sconveniente, luogo di mistero e disobbedienza, inattuale e ineleggibile. Esso è praticamente diventato solo scelta ambiziosa per costruttori di plastici o per collezionisti di figure di pellegrini improbabili quanto fuori contesto. E questa deriva di accanimento commerciale, portato in modo fallace verso la ricerca e i nuovi linguaggi o equilibri, riguarda certamente anche gli addobbi dell’Albero, nel frattempo diventato di plastica per lavarsi ancora la coscienza, rea di delitti verso la natura. La Chiesa, nel suo antro d’ombra che odora d’incenso, ospita ancora vecchie riproduzioni, anche di grandezza ragguardevole, della natività, di quella dimora spoglia e forse maleodorante, ma oramai anche i sagrati sono illuminati da festoni un po’ kitch e molto paesani che oramai hanno stravinto sul buio e sulle abitudini parche.

Hanno vinto, perché ha vinto il consumo su ogni riflessione, religiosa o laica che sia, il riflesso dell’apparenza su ogni idea, su ogni elaborazione critica. E ogni anno che passa, quell’albero, nordico e pagano, convertito all’utile, all’utilitaristico e al necessario, appare sempre più ricco di luminosi fil d’oro che emigrano come voli pennuti per ricoprire i palazzi del Potere e della buona borghesia, diventando perfino alimento scenico vitale agli occhi unti di profitto dei nuovi realisti, macchinisti del commercio. Il Natale è l’ennesima festa del negozio, del cassetto e della gioia da comperare e da portare a casa, perché a casa altrimenti la gioia non c’è, perché il calore è terminato, ma nessuno lo deve sapere, nessuno se ne deve accorgere.

Ogni anno la città è così sempre più luminosa e lo spreco diventa sfarzo, mentre la polvere dell’indigenza si nasconde sotto il buio, il tappeto più spesso. Il passante è catturato e si sente quasi in colpa se tenta di sfuggire, a disagio se non butta la tredicesima pensando di regalare sorrisi e serenità, mentre l’indigente, in questa ottica di intermittenza frenetica e accecante non sarà più solo chi fa fatica a mangiare, a dar da mangiare o a vivere, ma anche chi non può entrare nei centri commerciali oggi a comprare, accompagnato da musica, voce suadente e la solita cara luce che consola, scalda e, perché no, arricchisce l’attimo da vivere.

Chiudo riportando, per chi avrà la bontà di leggerlo, un mio racconto di qualche anno fa. Lo scrissi quando, un po’ di tempo fa appunto, un Comune bresciano chiese a mia suocera, la poetessa Elena Alberti Nulli, di scrivere qualcosa da pubblicare sul giornalino della Parrocchia. Già molto anziana e poco vogliosa, Elena, oggi novantanovenne, mi chiese di aiutarla e di scrivere in vece sua. Ne venne fuori questo, che inviai e che, ovviamente, non venne mai pubblicato.

SARANNO FAMOSI

Titò e Mimù erano due grandi lavoratori, instancabili e di poche pretese. Due operai di quelli che piacciono ai padroni: silenziosi, discreti, obbedienti e senza grilli per la testa. Quelli che rendono, che costano poco e che si accontentano di nulla. Quelli, insomma, che permettono ai padroni di arricchire più in fretta. Titò, a dirla proprio tutta, ogni tanto era un po’ recalcitrante, proprio solo un po’, ma bastava niente perché riprendesse il lavoro più duramente di prima. Titò e Mimù non erano i loro veri nomi, che non si sanno, ma, essendo stranieri tra di loro in un paese di lingua straniera per entrambi, erano questi i suoni o le fonie che ciascuno percepiva dell’altro. Erano molto, molto amici più che colleghi anche se, date le difficoltà di comprensione e la loro indole schiva, non conversavano mai. Ma si capivano. Non c’era bisogno di gesti, a volte nemmeno di sguardi, per intendersi e per passare con gusto e sintonia il tempo libero insieme. Tempo libero… Il tempo libero altro non era che quello notturno, quello del riposo. Come detto, lavoravano tutti i giorni e tutto il giorno, dall’alba al tramonto. La mansione di entrambi era in qualche modo legata ai trasporti anche se l’azienda in cui erano occupati trattava tutt’altro. Titò era una sorta di facchino eccezionale, dotato com’era di una forza pazzesca e di una capacità motoria incredibile: era capace di portare pesi enormi da qualunque posto a qualsiasi altro. Mimù, invece, era uno straordinario conducente, un artista nel guidare carri o altri veicoli attraverso i percorsi più difficili e tortuosi. Se all’epoca fossero già state inventate le automobili, sarebbe stato un pilota vincente e celebrato.

Quei due se la intendevano alla grande, ma c’era qualcosa nei loro sguardi e nei loro silenzi di triste, di inconsolabile. Quando li si vedeva camminare nella penombra della sera, finito il lavoro e incassata la cena di paga, veniva da pensare a due vecchi al tramonto della loro esistenza piuttosto che a due forze della natura quali in realtà erano. Un po’ la loro andatura lenta e apparentemente claudicante, specie quella di Mimù, un po’ il fatto che non emanassero certo un profumo da gente di mondo o perlomeno di compagnia, sta di fatto che l’immagine che suggeriva il loro incedere verso la notte e la pausa di riposo era un misto curioso di solitudine e solidarietà.

Titò era più snello e pareva sempre sul punto di allontanarsi, anche corricchiando, per poi desistere dandola vinta a una pigrizia atavica e invincibile; Mimù, tarchiato e grassoccio, a volte sembrava quello tra i due che dettasse il ritmo e la lentezza, altre sembrava seguisse controvoglia il compagno con una chiara ritrosia stanca nell’incedere quasi ballonzolante. In un certo senso, sembravano Stanlio e Ollio e veramente, a vederli insieme, a saperli inseparabili, c’era da chiedersi chi dei due si fosse adattato all’altro.

Tutto procedeva, immutabile e senza sorprese, fino a quella notte. Che non sarebbe stata uguale alle altre si era avvertito fin dalle ore del tramonto. C’era tensione, elettricità, fumo d’attesa nell’aria. Titò scalpitava negli ultimi viaggi di lavoro e sentiva negli arti inferiori una strana eccitazione. Mimù, d’altro canto, sentiva un curioso ronzio nelle orecchie e un dolore alle spalle come avesse portato un giogo tutto il giorno.

Si era in effetti sparsa una voce allarmante in tutto il paese. Pare fossero stati avvistati dei profughi o dei nomadi, vestiti alla bell’e meglio, di stracci, scalzi e sporchi, che si aggiravano con il solito fare minaccioso e petulante. Pare chiedessero alla gente soldi, cibo e perfino ospitalità. Erano uomini, donne perlopiù incinte o sedicenti tali e bambini, autonomi di gambe o in braccio. Anche vecchi. In particolare si vociferava di una strana coppia, lui vecchio e malfermo, lei più che incinta proprio gravida da procedere lenta e a gambe larghe. Pare fossero molto insistenti, dicendosi preoccupati, stanchi e affamati. Insomma, i soliti trucchi per impietosire, per intenerire cuori e ricevere qualcosa senza lavorare. Oppure, peggio, per distrarre l’attenzione per intrufolarsi o fare intrufolare chissà chi in casa altrui e rubare, rubare, rubare. Le voci di queste scorribande questuanti si erano rincorse incontrollate per tutto il giorno e poi, appunto al tramonto limpidissimo, ecco la tensione palpabile, la paura, il rifiuto, il terrore.

Titò e Mimù, ovviamente appaiati, non poterono non notare, tornando a casa dopo il lavoro, il buio nelle strade, le case spente e sbarrate, l’inconsueto vuoto serale. Lo fecero ciascuno per conto suo, ognuno pensando nel proprio idioma ma, anche questa volta, non ebbero bisogno neanche di guardarsi negli occhi per capire che stavano provando la medesima sensazione. E anche quando si ritrovarono in strada dopo che si erano separati, ognuno diretto verso la propria dimora, e dopo che da quelle dimore erano schizzati fuori ognuno con il proprio disappunto, non dovettero neppure accordarsi per ricominciare a camminare. Sembrava sul serio fossero due corpi di un unico essere e che sapessero dove andare.

A Titò avevano rubato il letto e a Mimù il tavolo da pranzo. Ma la cosa che li aveva sconcertati entrambi, anche se ovviamente nessuno dei due sapeva dirlo all’altro, era che al posto della merce sottratta avessero trovato un biglietto di scuse con l’invito di seguire l’unica luce possibile, quella del cuore. Al di là della conferma che quelle voci allarmanti fossero quindi tutt’altro che infondate, i due amici, sotto un cielo luminoso come non mai, si stavano chiedendo, ognun per sé ma sempre all’unisono, che cosa mai volesse dire quel messaggio scritto. E comunque, Titò e Mimù stavano camminando e anche di buona lena, addirittura bofonchiando qualcosa ciascuno nella propria lingua ma in modo così fitto e spontaneo che chiunque li avesse incontrati avrebbe pensato dialogassero.

Camminavano ormai da tempo quando Titò vide un piccolo bagliore giallo all’altezza dei primi massi della montagna. Deviarono senza esitazioni verso quel chiarore sempre più intenso e accelerarono addirittura il passo, il che per Titò era quasi una liberazione ma per Mimù si trattava di una sofferenza di sudore e di annebbiamento della vista. E la vista di entrambi ebbe un vero sobbalzo di stupore, e anche di calore, quando arrivarono in prossimità di quella strana luce che irradiava umanità e perfino amore. Erano davanti a un piccola grotta illuminata da un fuoco di pochi rami secchi che ardeva luminoso ma poco vigoroso, circoscritto quanto precario. In un angolo dell’antro di roccia una giovane donna bellissima, evidentemente una profuga, se ne stava coricata sul letto di paglia di Titò avendo vicino a sé, adagiato sul tavolinetto di Mimù, il suo neonato. Poco dietro di loro, un vecchio appoggiato a un grosso bastone se ne stava seduto su un masso, stanco e preoccupato.

Titò e Mimù non erano i loro veri nomi, erano i suoni delle loro voci. Erano onomatopee. Anche quella volta, soprattutto quella volta, non ebbero bisogno di dirsi nulla, di concordare alcunché. Titò fece una lunga sgroppata veloce per i campi e poi, quando si trovò madido come il compagno, affiancò Mimù e insieme si avvicinarono a quella famigliola e, stesisi accanto al bimbo appena nato, cominciarono a scaldarlo con fiato, sudore e un po’ di giusta animalità.

Sì, perché Titò era un asino e Mimù un bue, ma sempre due operai stranieri. Da quella notte, emblematica per inospitalità e magica per il fatto che pareva fosse appena venuto al mondo un portatore di giustizia, sono famosi, celebrati, dipinti, scolpiti e raffigurati come due stelle immortali.

Giuseppe Raspanti

Scopri di più da Brescia Anticapitalista

Abbonati per ricevere gli ultimi articoli inviati alla tua e-mail.